In Berlin ist Klimaschutz Unterrichtsstoff. So schreibt es das Energiewendegesetz des Landes vor. Schulprojekte sollen Bewusstsein und Verständnis der Kinder und Jugendlichen für dieses Thema stärken, heißt es dort. Umso verwunderlicher, dass der Berliner Senat nun eine große Chance vergibt, Schülern praktizierten Klimaschutz nahezubringen: Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat kürzlich im Namen des Senats auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen mitgeteilt, bei Schulneubauten in den nächsten Jahren auf Photovoltaik- und Solarthermieanlagen zu verzichten.

Die Behörde argumentierte zum einen damit, dass Solaranlagen nicht wirtschaftlich seien. Ein Argument, das für die Photovoltaik völlig abwegig ist, da Schulen mit ihren Mensen sowie dem Unterricht in den Mittagsstunden beste Voraussetzungen für den Betrieb eines Solarsystems bieten – sorgt doch das typische Lastprofil einer Schule für eine hohe Eigenverbrauchsquote. Doch selbst über die Einspeisevergütung finanzierte Anlagen würden sich lohnen.

Noch absurder ist allerdings, dass die Senatsverwaltung ausgerechnet den Klimaschutz als Grund für die Absage nennt. Da das Land Berlin für seine Liegenschaften ausschließlich Ökostrom bezieht, würden die Schulen der Verwaltung zufolge auch ohne Eigenerzeugung zu hundert Prozent mit Energie aus erneuerbaren Quellen versorgt. Das sei sogar besser, als vor Ort Solarstrom zu produzieren. Denn schließlich „würde die CO₂-Bilanz der Energiekonzepte der Schulen durch die Errichtung von Photovoltaikanlagen negativ beeinflusst“, heißt es im Schreiben der Behörde.

Absurd ist diese Argumentation zum einen, weil der bezogene Ökostrom in der Regel allein auf dem Papier wirklich grün ist: Mit manchen Ökostromzertifikaten wird zum Beispiel in Deutschland heimischer Braunkohlestrom zu Wasserkraft und in Norwegen produzierter Wasserkraftstrom zu Braunkohlestrom – eine reine Umetikettierung, ohne irgendeine physische Änderung.

Energiebilanz ist positiv

Vor allem aber liegt der Argumentation der Behörde ein Vorurteil zugrunde, mit dem wohl viele, die sich beruflich oder privat mit der Photovoltaik beschäftigen, schon einmal konfrontiert worden sind: Die Herstellung einer Solaranlage verbrauche so viel Energie, dass sie nur wenig zu Klimaschutz und Energiewende beitragen könne oder sogar kontraproduktiv sei.

Auch wenn hinter solchen Positionen meist Unwissenheit, wirtschaftliche Interessen oder eine politische Agenda stecken, so sind die zugrunde liegenden Fragen mehr als berechtigt: Wie grün sind Photovoltaikanlagen eigentlich? Wie viel Energie fließt in ihre Fertigung, wie viel CO₂ wird dabei freigesetzt – und wie viel Treibhausgase sparen sie ein, indem sie fossile Energien verdrängen? Wie groß ist ihr Klimanutzen also tatsächlich?

Angesichts des zu erwartenden globalen Solarzubaus haben Energiebedarf und CO₂-Fußabdruck der Photovoltaik große Bedeutung für den weltweiten Klimaschutz. Nicht zuletzt ist die Solarindustrie schon aus Gründen ihrer Glaubwürdigkeit gefordert, sich diesen Themen zu stellen – und in der Folge nach Wegen zu suchen, den eigenen Treibhausgasausstoß, so gering er auch im Vergleich zur fossilen Stromerzeugung sein mag, weiter zu reduzieren.

Fertigungsstandort ist wichtiger Faktor für CO2-Bilanz

Eines ist dabei allerdings klar: Pauschale Aussagen zu Energieaufwand und CO2-Emissionen der Photovoltaik sind nicht möglich, da die Produktlandschaft zu heterogen ist, um die Anlagen über einen Kamm scheren zu können. So schneiden Solarsysteme mit Dünnschichtmodulen hier deutlich besser ab als solche mit kristallinen Modulen, weil deren Herstellung weniger Energie erfordert. Erkauft wird dieser Vorteil allerdings mit Nachteilen bei der Umweltbilanz einiger verwendeter Materialien.

Für die CO₂-Bilanz spielt auch der Fertigungsstandort eine große Rolle, erklärt Andreas Neuhaus, Abteilungsleiter Modultechnologie beim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. „Wegen des hohen Kohleanteils im Strommix verursacht eine Produktion in China mehr Emissionen als eine in Europa“, so Neuhaus. Das gilt für den Fall, dass man bei der Berechnung der CO₂-Emissionen eines Werks den Strommix des Landes zugrunde legt. Manche Hersteller erzeugen allerdings selbst Solarstrom und nutzen diesen für ihre Produktion. So können sie ihre Module auch in einem Land mit vielen Kohlekraftwerken klimafreundlich fertigen. Solche individuellen Bedingungen bei der Beurteilung der CO₂-Bilanz zu berücksichtigen ist eine praktisch unlösbare Aufgabe.

Bleibt man bei einer pauschalen Betrachtung, gibt es aber auch innerhalb der einzelnen Produktgruppen Unterschiede. Begründet sind sie vor allem in der Fertigung. Bei der kristallinen Photovoltaik betrifft das vor allem die Wafer, auf die ein sehr großer Teil des gesamten Energieeinsatzes entfällt. „Ganz wichtige Punkte sind hier, wie die Wafer gesägt werden und wie dick diese sind“, erläutert Neuhaus. So verwenden mehr und mehr Unternehmen Diamantdrahtsägen, mit denen weniger Silizium beim Sägen verloren geht. Das reduziert den Material- und damit den Energiebedarf erheblich, ebenso die Verwendung dünnerer Wafer.

Und auch das Design der Module hat Einfluss auf den Energieaufwand. „Ein Aluminiumrahmen zum Beispiel verschlingt viel Energie, Laminate sind da besser“, sagt der Fraunhofer-Forscher. Glas-Glas-Module hätten wiederum den Vorteil einer längeren Lebensdauer und einer geringeren Degradation, der aber mit einem höheren Energiebedarf bei der Produktion erkauft werde. Und dann sind da noch der Wirkungsgrad und der Installationsort, wichtige Faktoren bei der Berechnung des Klimanutzens. „Es ist kompliziert“, fasst Neuhaus zusammen.

Fortschritte bei der Produktion reduzieren Energiebedarf

Was eine internationale Expertengruppe aber nicht geschreckt hat, im Auftrag des Photovoltaic Power Systems Programme der Internationalen Energieagentur (IEA PVPS) Energie- und CO2-Daten für einzelne Produktkategorien zu erheben.

In ihrer 2015 veröffentlichten Studie kommen die Autoren unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Energy Payback Time – also die Zeit, die Photovoltaikanlagen benötigen, um so viel Energie zu erzeugen, wie sie über ihren gesamten Lebenszyklus verbrauchen – bei monokristallinen Hausdachsystemen mit einem Ertrag von knapp 1.000 Kilowattstunden pro Kilowattpeak Leistung im Durchschnitt 2,4 Jahre beträgt. Dabei haben sie den gesamten Zyklus einschließlich vorgelagerter Prozesse wie der Siliziumproduktion bis hin zur Entsorgung der Anlagen betrachtet. Neben den Modulen sind auch Wechselrichter, Montagegestelle und Kabel berücksichtigt.

Den IEA-PVPS-Experten zufolge ist die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom in einer solchen Anlage rechnerisch mit einem Ausstoß von durchschnittlich etwa 80 Gramm CO₂-Äquivalenten verbunden. Der mit Abstand größte Teil geht dabei auf das Konto der Module.

Allerdings geben diese Zahlen nicht mehr als einen Anhaltspunkt, weil sie bereits rund fünf Jahre alt sind. „Die großen Herausforderungen liegen darin, mit den Bilanzen aktuell zu sein und die Produktionssituation in Fernost angemessen abzubilden“, erklärt Rolf Frischknecht, einer der Autoren der IEA-PVPS-Studie und Chef der Schweizer Firma Treeze, die Lebenszyklusanalysen erstellt. Auch die jüngsten Effizienzverbesserungen in den Fertigungsprozessen sind hier nicht berücksichtigt. Nicht nur beim Sägen der Wafer hat die Branche große Fortschritte erzielt, sondern auch bei der Produktion von polykristallinem Solarsilizium nach dem Siemens-Verfahren – ein sehr energieintensiver Prozess.

Wacker Chemie, einer der weltweit wichtigsten Hersteller von Solarsilizium, ist überzeugt, dass die Möglichkeiten hier aber noch nicht ausgereizt sind. Für die kommenden Jahre hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, den Energiebedarf um weitere zehn bis 15 Prozent zu reduzieren. Dafür sieht Karl Hesse, Vice President Process Development bei Wacker Polysilicon, mehrere Ansatzpunkte. „Ein Beispiel: Der Siemens-Prozess beinhaltet mehrere Hochtemperaturschritte – etwa die Abscheidung von gasförmigem Trichlorsilan bei circa 1.000 Grad, bei der sich hochreines polykristallines Silizium bildet. Die dabei auftretenden Wärmeverluste, die für einen großen Teil des Energiebedarfs verantwortlich sind, konnten wir durch zahlreiche Maßnahmen bereits in der Vergangenheit erheblich reduzieren.“ Hier werde Wacker noch weitere Potenziale heben. „Das trägt wesentlich zu einer verbesserten Gesamtenergiebilanz in der Photovoltaik bei“, erklärt Hesse.

Photovoltaik vermeidet 614 Gramm CO2 pro Kilowattstunde

Auch wenn es also eine gewisse Bandbreite bei Energieaufwand und CO2-Emissionen gibt, so lässt sich aber eine pauschale Aussage ohne jede Abstriche treffen: Die Photovoltaik leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz – denn schließlich ersetzt der Solarstrom solchen aus Kohle- und Gaskraftwerken, die pro Kilowattstunde Strom ein Vielfaches an Kohlendioxid ausstoßen.

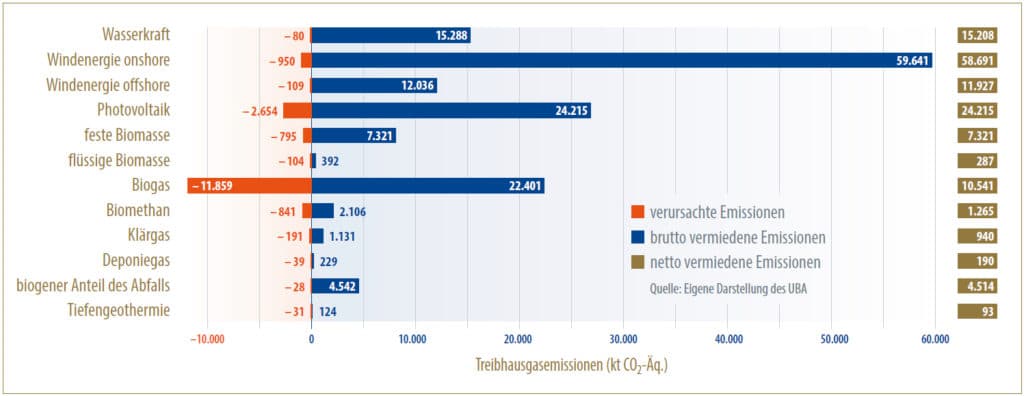

Das unterfüttert eine Studie des Umweltbundesamtes (UBA) aus dem vergangenen Oktober mit konkreten Zahlen. Danach hat jede erzeugte Kilowattstunde Solarstrom 2017 in Deutschland insgesamt 614 Gramm CO₂-Äquivalente eingespart. Zum Vergleich: Onshore-Windräder konnten 667 Gramm vermeiden, Biogasanlagen 355 Gramm. Die Experten gehen hier davon aus, dass die Photovoltaik wegen der Reihung der Merit-Order ausschließlich Steinkohle- und Gaskraftwerke aus dem Markt drängt.

Langlebigkeit als wichtiges Kriterium für die Nachhaltigkeit

Betrachtet man die gesamte Solarstromerzeugung, konnte die Photovoltaik die deutsche Klimabilanz 2017 der UBA-Studie zufolge um insgesamt 24,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente entlasten (Onshore-Windenergie: 58,7 Millionen Tonnen, Biogas: 10,5 Millionen Tonnen). Das entspricht knapp drei Prozent des gesamten deutschen CO2-Ausstoßes in 2017. Die UBA-Experten haben in ihrer Rechnung die CO2-Emissionen berücksichtigt, die bei der Produktion der Module und dem Aufbau der Systeme entstehen. Für die Photovoltaik legen sie umgerechnet auf den insgesamt erzeugten Solarstrom 67 Gramm pro Kilowattstunde zugrunde, etwas weniger als ihre Kollegen vom IEA PVPS für monokristalline Hausdachsysteme. Dabei haben sie allerdings auch nur die Module und die Montagesysteme, nicht jedoch Wechselrichter und Verkabelung berücksichtigt.

Wie lange es dauert, bis ein Modul so viel CO₂ einspart, wie für dessen Produktion emittiert wird, hängt von vielerlei Faktoren ab. Doch wie auch nun die Rechnung konkret ausfällt – die Differenzen zwischen den Herstellern sind vergleichsweise gering, wenn man diesen die Betriebsdauer von Photovoltaikanlagen entgegenstellt. So zeigt eine grobe Kalkulation, dass es bei einem Modul mit einem verhältnismäßig kleinen CO₂-Fußabdruck ungefähr zwölf Monate dauert, bis die Klimabilanz ins Positive dreht. Ein Modul, bei dessen Produktion der Hersteller 50 Prozent CO₂ mehr ausgestoßen hat, benötigt also sechs Monate länger. Bezogen auf die Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren fällt das kaum ins Gewicht – zumindest nicht mehr als die Qualität der Module, von der die Lebensdauer am Ende abhängt. Das macht deutlich, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Qualitätsmerkmal ist, sondern Qualität im Sinne von Haltbarkeit auch Teil der Nachhaltigkeit.

Ein konkretes Beispiel: Laminate ohne Rahmen haben zwar einen bessere CO₂-Fußabdruck als gerahmte Module. Doch immer wieder berichten Anlagenbetreiber, dass die Installation und Haltbarkeit in manchen Anwendungen problematischer ist als bei gerahmten Modulen. Nur wenn sich solche Probleme lösen lassen, haben rahmenlose Module gegenüber solchen mit Rahmen wirklich einen CO₂-Vorteil. Um die Haltbarkeit von Modulen, Wechselrichter und Montagesystemen wird es im zweiten Teil des Schwerpunktes gehen.

EU prüft verpflichtende und freiwillige Maßnahmen

Selbst wenn die Klimabilanz der Photovoltaik also unter dem Strich sehr gut ausfällt, gibt es noch Luft nach oben. Doch wie lassen sich die Hersteller dazu bewegen, den Spielraum für weitere Verbesserungen zu nutzen? Ein starker Hebel wäre die Aufnahme der Photovoltaik in die Ökodesign-Richtlinie der EU.

Zu dieser könnte es demnächst kommen. Die Generaldirektion „Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU“ (DG Grow) arbeitet seit Sommer 2018 an einer Studie, mit der untersucht werden soll, ob und welche Politikinstrumente eingesetzt werden sollten, um eine nachhaltige Produktentwicklung zu fördern. Eines von vier dieser Instrumente ist die Ökodesign-Richtlinie. Sollte die EU die Richtlinie tatsächlich auf die Photovoltaik ausweiten, müssten Modul- und Wechselrichterhersteller für ihre in Europa verkauften Produkte künftig noch festzulegende Umweltstandards erfüllen.

Klar ist, dass dabei mehrere Kriterien eine Rolle spielen, da die Umweltauswirkungen weit über den CO₂-Fußabdruck hinausgehen. Schon allein, weil er mit mehr grüner Energie im Strommix automatisch abnimmt. Trotzdem wäre es hier eine Möglichkeit, dass er bei Ausschreibungen für Solarkraftwerke herangezogen werden könnte. In Frankreich hat man damit bereits Erfahrung: Die Regierung hat schon 2017 bei Ausschreibungen für Solarsysteme ab 500 Kilowattpeak einen CO₂-Faktor eingeführt, der je nach Anlagengröße und -art 21 oder 30 Prozent der Gesamtbewertung ausmacht. Das dient jedoch nicht nur dem Klimaschutz, sondern hat auch den Zweck, der europäischen Industrie einen Vorteil zu verschaffen.

Alternativ oder zusätzlich zur Aufnahme in die Ökodesign-Richtlinie kann die EU ein freiwilliges Ökolabel, wie es etwa von den Kühlschränken bekannt ist, einführen, oder Umweltkriterien definieren, nach denen sich Einkäufer bei der Beschaffung richten können. Momentan arbeitet die federführende EU-Organisation, das Joint Research Centre (JRC), für die EU-Kommission an einer Bewertung der einzelnen Optionen. Ihr Bericht soll in diesem Sommer vorliegen. Der weitere Prozess wird dann aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass freiwillige Maßnahmen wohl frühestens 2021 eingeführt werden könnten. Sollte es zu verpflichtenden Standards kommen, würden diese sicher nicht vor 2022 in Kraft treten.

Mit welchen Indikatoren die Umweltwirkung eines Moduls bemessen werden könnte, diskutiert das JRC zusammen mit der Industrie, Umweltverbänden und anderen Stakeholdern im Vorfeld ihrer Bewertung der möglichen Maßnahmen. Zwei sogenannte Stakeholder-Treffen fanden schon statt. Ein drittes ist für Juni vorgesehen. Außer dem CO₂-Fußabdruck wäre dieser Untersuchung zufolge etwa der Verbrauch von Rohstoffen ein sinnvolles und praktikables Kriterium. Wie ließe sich der konkret mit einer Vorgabe adressieren? „Man könnte zum Beispiel im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie festlegen, dass Technologien, die in der EU künftig auf den Markt kommen, einen bestimmten Anteil an recyceltem Halbleitermaterial aufweisen müssen“, erläutert Andreas Wade, Global Sustainability Director bei First Solar und Vorstand des Umweltkomitees von SolarPower Europe. Eine solche Pflicht ließe sich sehr gut mit bestehenden umweltpolitischen Vorgaben wie etwa der Elektroschrott-Richtlinie WEEE koppeln, so Wade.

Neues Verfahren für Recycling der Zellmaterialien

Die WEEE verlangt bereits heute, dass 85 Prozent der verkauften Module nach Ende ihrer Lebenszeit eingesammelt und zu 80 Prozent recycelt werden. Diese Vorgabe bezieht sich auf die Masse der Module – und lässt sich daher relativ leicht einhalten, da rund 90 Prozent des Gewichts eines Moduls auf das Glas sowie auf den Rahmen und die Anschlussdose aus Aluminium entfallen. Das Leichtmetall wird zu neuem Aluminium und das Glas zu Glaswolle, mit der Gebäude und Anlagen gedämmt werden. Die Silizium-Solarzellen dagegen landen samt ihren Blei-, Zink-, Zinn- und Silberanteilen bislang noch in der Müllverbrennung. Grund dafür ist, dass die Zellen fest mit der EVA- und der Rückseitenfolie verbacken sind. Das macht es sehr schwer, die Materialien zu recyceln. „Man muss die Wertstoffe erst einmal sauber trennen, bevor sie wiederverwertet werden können. Aber das ist äußerst aufwendig“, sagt Ullrich Didszun, deutscher Repräsentant der von der europäischen Solarindustrie gegründeten Recyclingorganisation PV Cycle.

Die Recyclingindustrie arbeitet daher derzeit an Verfahren, die das Wiederverwerten der Halbleitermaterialien vereinfachen sollen. So hat eine Forschergruppe um den Entsorger Suez und das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB ein Verfahren entwickelt, das die Metalle und das Silizium per Pyrolyse sauber von den Kunststoffen lösen soll, so dass die Wertstoffe recycelt werden können. In einer Pilotanlage im schwäbischen Knittlingen wird der Prozess derzeit erprobt. Suez geht davon aus, gegen Ende dieses Jahres mit dem Bau einer industriellen Anlage starten zu können. Sie soll zunächst eine Kapazität von 200.000 Modulen pro Jahr haben. Wenn in einigen Jahren deutlich größere Mengen anfallen, könnte sie entsprechend erweitert werden.

Befeuert wird die Arbeit an Recyclinglösungen aber nicht nur durch mögliche gesetzliche Vorgaben, sondern auch durch eine Reihe weiterer Industrieinitiativen, die Kriterien und freiwillige Zertifikate entwickeln. Sie greifen auch den Aspekt auf, dass gefährliche Materialien nach Möglichkeit vermieden werden sollten. Michael Braungart beispielsweise hat mit dem Cradle-to-cradle-Konzept die Grundlage für eine Zertifizierung gelegt, die einen ganz anderen Ansatz verfolgt (siehe Seiten 44 und 47).

Wie positiv sich eine Wiederverwertung der Halbleitermaterialien auf die Umweltbilanz der Photovoltaik auswirken würde, lässt sich heute allerdings noch nicht seriös sagen. „Hier müssten die Recyclingaufwendungen für Silizium, Silber und Blei der Gewinnung von Neumaterial gegenübergestellt werden“, meint Bilanzierungsexperte Frischknecht. „Diese Frage kann erst zuverlässig beantwortet werden, wenn große Mengen an Modulen anfallen – was noch nicht der Fall ist – und die Aufwendungen besser bekannt sind.“

Frischknecht zufolge zeigen erste Abschätzungen jedoch, dass die zurückgewonnenen Materialen bereits heute einen kleineren Fußabdruck haben als aus Minen gewonnenes, neues Material. Gerade einmal 367 Tonnen ausgemusterter Solarmodule wurden 2017 laut Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) an den öffentlichen Rücknahmestellen abgeliefert. Doch das Aufkommen wird in den nächsten Jahren stark wachsen. Die Internationale Organisation für erneuerbare Energien (Irena) geht davon aus, dass bis 2025 in Deutschland kumuliert knapp 100.000 Tonnen Solarschrott anfallen wird. Bis 2030 soll die Menge gar auf rund 400.000 Tonnen wachsen.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.