Photovoltaik-Balkonanlagen sind aktuell stark nachgefragt in Deutschland. Mit einem Speichersystem kombiniert, können sie auch wirtschaftlich für die Nutzer relevanter werden, wie eine aktuelle Marktstudie von EUPD Research in Zusammenarbeit mit Anker Solix, einem Anbieter von Stecker-Solar-Geräten und Speichern, ergab. Sie haben Marktdaten, politische Rahmenbedingungen sowie reale Verbrauchs- und Installationsmuster, ergänzt durch konkrete Berechnungsszenarien für drei typische Haushaltsprofile, analysiert.

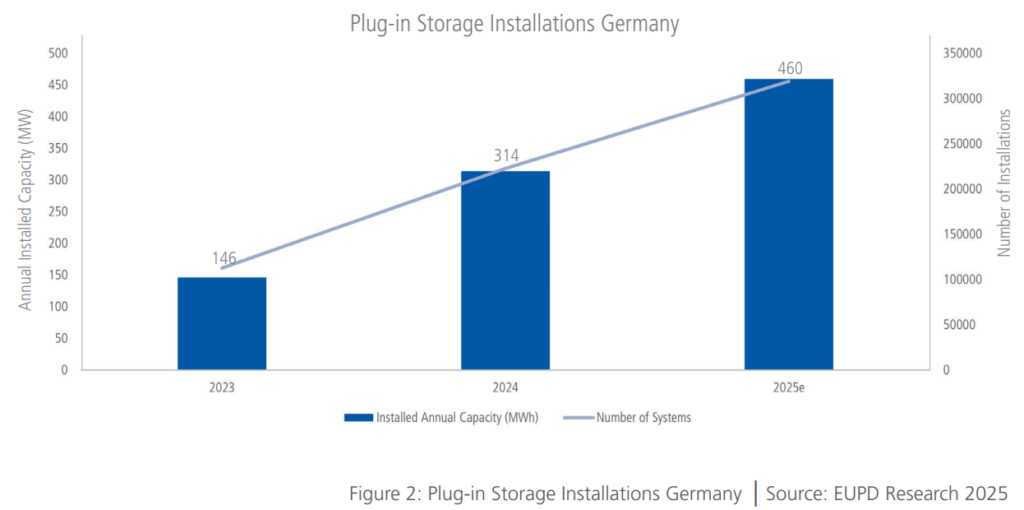

So sind immerhin bereits rund 220.000 neue Batteriespeicher in Kombination mit steckerfertigen Photovoltaik-Anlagen im vergangenen Jahr installiert worden. Dies sei ein Zuwachs von rund 97 Prozent gegenüber 2023. In rund 90 Prozent der Fälle wird der Batteriespeicher dabei direkt mit der neuen Photovoltaik-Anlage verbaut. Für dieses Jahr wird mit einem weiteren Anstieg auf mehr als 300.000 neue Speicher zu Stecker-Solar-Geräten gerechnet.

Für die Studie haben EUPD Research und Anker Solix ermittelt, wie sich die Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Systemgrößen bei Haushaltsverbräuchen von 1000, 3000 und 4500 Kilowattstunden im Jahr darstellt. „Besonders überzeugend fällt dabei das Szenario für einen mittleren Haushalt aus: Ein System mit 2.000 Wattpeak PV-Leistung und 2 Kilowattstunden Batteriespeicher reduziert die Stromkosten um 64 Prozent und amortisiert sich damit in rund vier Jahren“, heißt es zu den Ergebnissen. Auch bei kleineren Varianten wie 1000 Watt Modulleistung und 1 Kilowattstunde Speicherkapazität sei eine Reduktion von rund 45 Prozent des Netzbezugs ermittelt worden.

Zur Validierung der Berechnungen habe Anker Solix eigene anonymisierte Nutzerdaten ausgewertet. Die Auswertung bezog sich auf mehrere tausend Systeme und deren Daten zwischen August 2024 und März 2025. Sie zeigte eine durchschnittliche Erhöhung des Eigenverbrauchs um mehr als 50 Prozent. Bei vier Solarmodulen und einem 3,2 Kilowattstunden-Speicher hätten die Haushalte durchschnittlich 373 Euro an Stromkosten gespart. Dies ergebe eine Amortisationszeit von 5,4 Jahren. In Einzelfällen, so Anker Solix, seien sogar jährliche Einsparungen von mehr als 900 Euro erreicht worden.

Nach der Analyse von EUPD Research und Anker Solix bleiben die vergleichsweise hohen Anschaffungskosten für die Speicher allerdings weiterhin eine Hürde. 68 Prozent hätten dies in einer Befragung angegeben und von 73 Prozent wurde der Speicher als wirtschaftlich nicht attraktiv eingestuft. Daneben bestehen regulatorische Unsicherheiten über die Anmeldung oder technische Auslegung der Speichersysteme im Zusammenhang mit bestehenden Stecker-Solar-Geräten. Auch die fehlende Standardisierung bei Förderprogrammen auf kommunaler oder Landesebene erschwerte vielen interessierten Haushalten die Investitionsentscheidung, so die Analyse.

„Diese Diskrepanz zwischen dem technologischen Potenzial und gefühlter Wirtschaftlichkeit verdeutlicht die Notwendigkeit besserer Förderinstrumente, mehr Transparenz über reale Ersparnisse sowie einfach zugänglicher Lösungen – insbesondere für Mieterhaushalte, die häufig von klassischen Solarförderungen ausgeschlossen sind“, heißt es von EUPD Research und Anker Solix weiter.

Derzeit liegt die gesetzlich zulässige Wechselrichterleistung für Stecker-Solar-Geräte in Deutschland bei 800 Watt. Auch dies biete bereits Potenzial zur Stromkostenersparnis. Nach internen Analysen des Anbieters könnten Systeme mit bis zu fünf Kilowatt Ausgangsleistung den kompletten Tagesbedarf eines Haushalts mit 4500 Kilowattstunden Jahresbedarf decken. Dazu bedürfe es jedoch einer optimalen Ausrichtung und eines Speichermanagements. Diese Aussage stützt sich auf Szenarien in der EUPD-Studie, in denen Haushalte mit höherem Verbrauch, also 3000 oder 4500 Kilowattstunden jährlich, mit einer Eigenverbrauchsquote von bis zu 91 Prozent rechnen können – sofern ein ausreichend großer Speicher vorhanden sei.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.

„Ein System mit 2.000 Wattpeak PV-Leistung und 2 Kilowattstunden Batteriespeicher reduziert die Stromkosten um 64 Prozent und amortisiert sich damit in rund vier Jahren“

Erstmal werden die Stromkosten durch die Investition 4 Jahre lang massiv erhöht. Ob die folgende Ersparnis dann die Investition rechtfertigt, steht in den Sternen und hängt von vielen Faktoren ab. Vielleicht sinken die Speicherkosten ja weiterhin so schnell, dass eine Verschiebung der Investition die beste Amortisation ist.

man munkelt, dass Ihnen in wenigen Jahren der Speicher geschenkt wird.

Die Aussage, dass sich „die Stromkosten 4 Jahre lang massiv erhöhen“ ist nicht korrekt. Es erfolgt eine Anfangsinvestition, welche sich über die 4 Jahre amortisiert. Dies heißt nichts anderes, als dass man in den 4 Jahren exakt die selben Kosten hat, als würde man nicht investieren. Dabei sollte eine Abzinsung von zukünftigen Einnahmen berücksichtigt sein (die konkreten Parameter der hier durchgeführten Amortisationsrechnung sind mir nicht bekannt). Folglich hat sich nur der Auszahlungszeitpunkt verändert, aber nicht der Gesamtbetrag.

Ab dem fünften Jahr ist dann laut des Artikels mit einer 64% geringeren Stromrechnung (unter der Annahme eines gleichbleibendem Strompreis und gleichbleibendem Stromverbrauch) zu rechnen. Mir ist etwas schleierhaft, durch welche Faktoren sich diese Ersparnis drastisch verändern soll. Einzig die Lebensdauer der Batterie könnten hier ein Faktor sein. Allerdings liegen hier mehr als 10 Jahre Erfahrung vor, so dass von der zugesagten Lebensdauer ausgegangen werden kann.

In wieweit eine Verschiebung der Investition sinnvoll ist, hängt natürlich von der Preisentwicklung in den nächsten 4 Jahren ab. Ich gehe allerdings eher davon aus, dass sich diese stabilisiert und wir mit einem geringen Preisverfall rechnen können.

Ich meine:

Die optimale -bzw maximale- Schwachlicht-Ausbeute der PV-Module ist in Mitteleuropa wirtschaftlich „ähnlich interessant“, wie ein Speicher –

und mich wundert, dass diesbezüglich anscheinend noch niemand vergleichend nachrechnete.

Ein System mit 2.000 Wp erzeugt im Jahr bei Spitzenbedingungen (die bei einem Balkonkraftwerk selten vorliegen) vielleicht 2.000kWh. Bei dem mittleren Haushalt mit 3.000kWh Verbrauch müsste dann schon jede kWh selbst genutzt werden, um auf die 64% zu kommen. Das entspricht aber nicht dem typischen Lastprofil.

Trauer keiner Studie, die Du nicht selbst in Auftrag gegeben hast

Da sind noch mehr Ungereimtheiten. 373 Euro Ersparnis bedeuten bei ca. 0,35 Euro/kWh eine Ersparnis von nur 1065 kWh pro Jahr. Wenn man weiterrechnet würden 64% Ersparnis dann einen Gesamtverbrauch von 1664 kWh ergeben – während der mittlere Haushaltsverbrauch doch angeblich 3000 kWh betragen sollte?

Bei einer Erzeugung von 2000 kWh pro Jahr ist auch der Eigenverbrauchsanteil von 1065 kWh mit 53% auch eher bescheiden. Eine einfache 860 Wattp Anlage ohne Speicher ist um vielfaches rentabler. Kosten aktuell 300 Euro, Eigenverbrauch ca. 40% = ca. 340 Wh = ca. 120 Euro/Jahr = 2,5 Jahre Amortisation. Auch der Platzbedarf für 4 Module ist sehr groß und gerade für Mieter kaum gegeben, als auch die Montage selten Verschattungsfrei möglich.

Deshalb stimmt die Empfehlung der Verbraucherzentrale weiterhin, dass Speicher für Balkonanlagen derzeit nicht empfehlenswert sind. Erst wenn die Petition der Initiative Balkon.Solar erfolgreich umgesetzt würde, (https://www.pv-magazine.de/2025/02/28/petition-will-variable-netzentgelte-auch-fuer-kleine-photovoltaik-heimspeicher/) können Kleinspeicher wirklich sinnvoll sein. Leider werden die Stromkonzerne (s. Positionspapier von E.ON und RWE & Aurora „Studie“ ENBW) weiterhin alles gegen mehr Bürgerenergie unternehmen, so wie auch das EEG sukzessive zerlegt wurde. Also: Erstens Petition unterstützen und zweitens Netzbetreiber und Fossile Stromerzeuger dazu bringen, endlich Großspeicher zu bauen – statt Kleinstanlagen abzuregeln.

Detail aus dem KTF (Dezember 2023):

„Entlastung von der EEG-Umlage (Titel angepasst nach

aktuelleren Prognosen) 10,60Mrd€“

„Mikroelektronik für die Digitalisierung 4,82Mrd€“