Das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz hat die Welt verändert. Es hat Solarstrom zur billigsten Energiequelle der Welt gemacht, die jetzt überall zur Verfügung steht. 2025 kann der weltweite Zubau der Photovoltaik auf etwa 700 Gigawatt geschätzt werden, das ist fast die doppelte Leistung aller aktuell in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke. Wohlgemerkt 700 Gigawatt in einem Jahr, was etwa der Energiemenge von 140 neuen Atomkraftwerksblöcken entspricht. Bald dürften es 1000 Gigawatt pro Jahr werden. Vor dem EEG lag der Photovoltaik-Weltmarkt noch bei 0,3 Gigawatt. Globaler erfolgreicher Klimaschutz ist möglich, dank dem EEG als Klimaschutz-Gesetz.

Das EEG wurde 1999/2000 im Parlament geschrieben und gegen den heftigen Widerstand des damaligen Bundeswirtschaftsministers Werner Müller vom Bundestag verabschiedet, so dass es am 1. April 2000 in Kraft treten konnte. Die Gründungsgeschichte des EEG steht in völligem Kontrast zum Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) das in seiner Ursprungsfassung vor 90 Jahren zu Zeiten der nationalsozialistischen Diktatur geschrieben wurde, um die Energiewirtschaft auf den Krieg vorzubereiten.

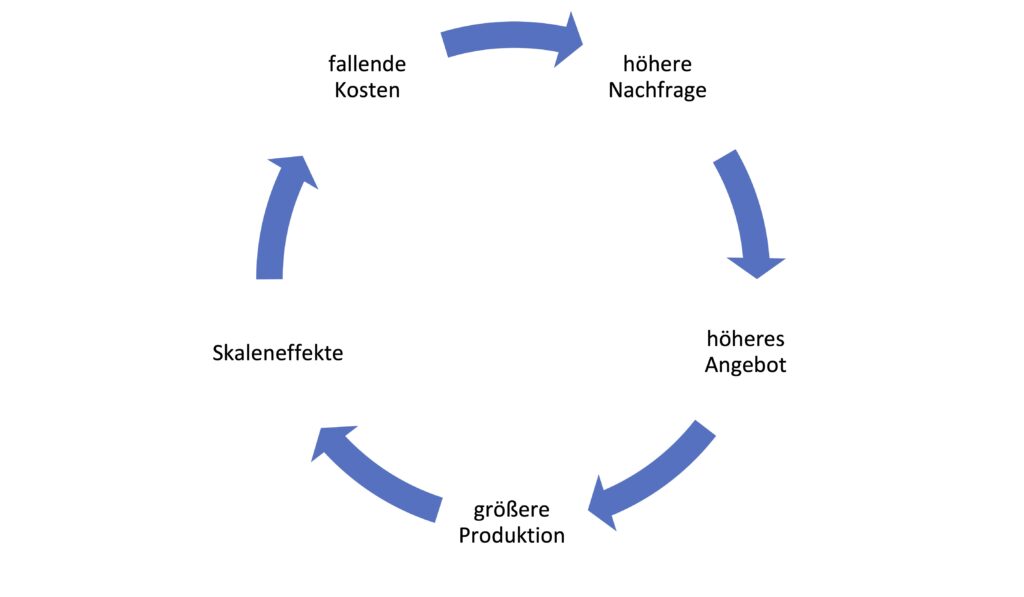

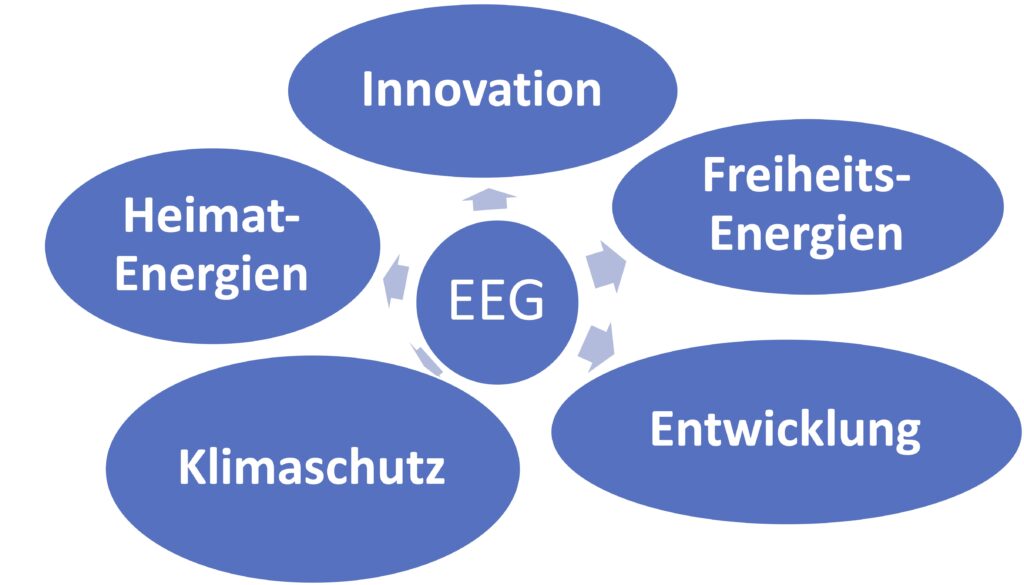

Die damaligen Autorinnen und Autoren des EEG hatten hingegen zwei sehr friedliche Zielsetzungen, die beide erreicht wurden. Sie wollten, dass Deutschland seine Stromerzeugung auf erneuerbare Energien umstellt. Heute liegen wir schon bei rund 60 Prozent Erneuerbaren-Anteil. Daneben wollten sie aber auch eine technologische Revolution vorantreiben. Durch Massenproduktion sollten die Kosten gesenkt und technologische Verbesserungen vorangetrieben werden. Das ist gelungen – insbesondere bei der Photovoltaik. Daneben hat das EEG eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Windenergie und des Biogases gespielt, das heute bei der Versorgungssicherheit eine zunehmend wichtige Rolle einnimmt.

Erfolgreicher globaler Klimaschutz ist erst durch das EEG möglich geworden. Das Pariser Klimaschutzabkommen hätte ohne die vom EEG stark beschleunigte technologische Entwicklung keine Basis gehabt. Dieses technologische Fundament wurde durch Massenproduktion und Innovationen geschaffen. Massenproduktion war aber erst durch entsprechende Nachfrage möglich. Diese wurde durch das EEG und in dessen Folge durch viele EEG-Kopien in anderen Ländern möglich. Ein Modul kostete im Jahr 2000 noch mehr als 5 Euro je Watt. Heute sind es 10 bis 12 Cent.

Ein Standardmodul hatte im Jahr 2000 eine flächenspezifische Leistung von 130 Watt je Quadratmeter (Bestwerte), im Jahr 2025 sind wir bei 230 Watt je Quadratmeter. Dabei stieg die Leistung pro Moduleinheit von rund 80 auf 590 Watt. Noch etwas größere Module mit 630 Watt definieren derzeit einen neuen Standard für das „Arbeitspferd“ auf dem Markt, während die Effizienz der Solarzellen weiterhin ungebremst wächst.

Eine der vielen beeindruckenden Entwicklungen ist auch der Bedarf an Silizium für die Photovoltaik: Waren es im Jahr 2000 noch circa 20 Gramm je Watt, sind es nun circa 2,4 Gramm – Tendenz weiter fallend. Der Bedarf an allen anderen Materialien hat sich mindesten entsprechend der Effizienzsteigerungen halbiert oder ist sogar noch weiter gefallen.

Das EEG war von Beginn an – und das war explizit so gewollt – ein Innovations-Beschleunigungs-Gesetz. Interessanterweise hatte es eine gezielte Mischung von technologieoffenen und technologiespezifischen Ansätzen, wobei genau genommen die Förderung energieträgerspezifisch war, aber innerhalb der Energieträger auf Technologieoffenheit gesetzt wurde mit dem Ziel, dass sich die beste Technologie durchsetzt. Ausnahmen mit spezifischen Innovationszielen bei den Regelungen bestätigten dabei sozusagen die grundsätzliche Regel.

Das EEG hat die Abhängigkeit der deutschen Energieversorgung von fossilen Energieimporten deutlich reduziert. Davon profitierten Deutschland und Europa während der Energiekrise im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die erneuerbaren Energien haben während dieser Krise einen klar kostensenkenden Effekt gehabt. Erneuerbare Energien wurden damals als Freiheitsenergien benannt. Ja, das EEG ist inzwischen auch ein Freiheitsenergien-Gesetz.

Da die Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland heimische Energien nutzen, ist das EEG auch ein Heimatenergien-Gesetz. Es erstaunt mitunter, wie kritisch manche Akteure diesen Heimatenergien gegenüber eingestellt sind.

Das EEG ist auch ein Entwicklungsgesetz. Für viele Menschen in der Welt war und ist es immer noch schwer Zugang zu – für sie erschwinglichem – Strom zu bekommen. Jetzt, wo Solarenergie sehr günstig geworden ist, ist die Elektrifizierung vieler Haushalte möglich und findet täglich statt. Mehr noch: Das Gewerbe und die Industrie können jetzt ebenfalls günstigen Strom nutzen. Das EEG war und ist insofern auch eines der wichtigsten Gesetze der globalen Entwicklung, die es je gegeben hat.

In Deutschland hat die Entwicklung des Anteils der Photovoltaik an der Stromerzeugung von knapp über Null im Jahr 2000 auf fast 14 Prozent im Jahr 2024 eine fantastische Entwicklung genommen. Die einst belächelte und sehr teure Photovoltaik ist eine tragende Säule der Energiewirtschaft und gleichzeitig die günstige Energiequelle bei Neuanlagen geworden.

In all den Jahren gab es eine Menge von Entwicklungen auch beim EEG selbst, das an Komplexität immer mehr zugenommen hat. Vieles davon wird in der Politik bis heute kaum verstanden, etwa die Wirkmechanismen der gleitenden Marktprämie, die immer noch oft mit der alten Förderung verwechselt wird.

Die Regulierung geht aber bereits weiter. Die EU bringt gerade einen Fördern-und-Fordern-Mechanismus ins EEG. Demzufolge wird künftig automatisch ab einem bestimmten Verhältnis zwischen Marktwert und anzulegendem Wert vom Anlagenbetreiber Geld an das EEG-Konto überwiesen. Die Zahlungsströme gehen dabei in beide Richtungen. Und auch an weiteren Modellen wird gearbeitet, zum Beispiel der Zahlung in Bezug auf Kapazitäten. Hier ist allerdings insbesondere bei der Photovoltaik noch vieles eine Blackbox.

Offensichtlich ist hingegen, dass der starke Zubau der Photovoltaik, verbunden mit vielen Stunden mit niedrigen oder sogar negativen Strompreisen, das Interesse an Speichern geradezu explodieren lässt. Diese schnell an das Stromnetz anzuschließen wird eine wichtige Aufgabe werden. Klar ist aber bereits, dass die Batteriespeicher keine Förderung benötigen. Und mit ihnen kommen dann auch verschiedene Lösungen, sei es für Photovoltaik-Einspeisungsspitzen, Strompreisspitzen und vieles mehr. Mit den Speichern wird der Solarstrom dann energetisch die Nacht zum Tag machen. Batteriesysteme sind bereits fester Bestandteil von 1,8 Millionen gewerblichen und vor allem privaten Solaranlagen, nun werden sie dies in allen Segmenten.

Die Kostensenkungen des EEG haben inzwischen viele weitere Anwendungsbereiche der Photovoltaik außerhalb der Förderung angestoßen. Genannt seien hier PPAs, der Eigenverbrauch und täglich neue Innovationen bei Stecker-Photovoltaik.

Und so stellt sich mehr denn je die Aufgabe, das 90 Jahre alte EnWG und das junge EEG gemeinsam weiterzuentwickeln, weil erneuerbare Energien mittlerweile systemführend sind.

- 2020 hatten die beiden Autoren einen pv-magazine-Artikel zum damals 20-jährigen Bestehen des EEG geschrieben, der unter anderem darstellte, wie das EEG als Innovations-Gesetz funktioniert hat und welche Entwicklungen daraus bei der Photovoltaik entstanden sind.

Weitere pv-magazine-Artikel zum Thema:

Carsten Pfeiffer zum starken Photovoltaik-Zubau 2023

Carsten Pfeiffer zum künftigen, noch deutlich stärkeren Photovoltaik-Zubau

Karl-Heinz Remmers zur rasanten globalen Entwicklung 2019 bis 2024

Karl-Heinz Remmers zur gewaltigen Entwicklung der Intersolar/The smarter E

Über die Autoren

Carsten Pfeiffer ist seit 2019 Leiter für Strategie und Politik beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne). Die gleiche Position hatte er zuvor beim Bundesverband Erneuerbare Energie (bne) inne. Von 1998 bis 2012 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Büroleiter im Bundestag. Im Abgeordnetenbüro Hans-Josef Fell war er an der Entstehung des EEG aktiv beteiligt, später arbeitete an mehreren Novellen mit.

Carsten Pfeiffer ist seit 2019 Leiter für Strategie und Politik beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne). Die gleiche Position hatte er zuvor beim Bundesverband Erneuerbare Energie (bne) inne. Von 1998 bis 2012 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Büroleiter im Bundestag. Im Abgeordnetenbüro Hans-Josef Fell war er an der Entstehung des EEG aktiv beteiligt, später arbeitete an mehreren Novellen mit.

Karl-Heinz Remmers ist seit 1992 als Solarunternehmer tätig. Zu Beginn mit der Planung und Montage von Solaranlagen sowie der Produktion von Solarthermie-Kollektoren. Seit 1996 dann parallel unter dem Namen Solarpraxis mit eigenen Fachartikeln, Buch- und Zeitschriftenverlag und dem bis heute aktiven Solarpraxis Engineering. Zu den erfolgreichen Gründungen zählen auch die nun von namhaften Partnern gemachte pv-magazine Group und die Konferenzserie „Forum Solar Plus“. Neben Solarpraxis Engineering sind heute Entwicklung, Planung, Errichtung und Betrieb von Solaranlagen als „IPP“ im Fokus der Aktivität. Zudem betreibt er aktive politische Arbeit im Rahmen des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft (bne). Mehr hier: https://www.remmers.solar/ueber-mich/

Karl-Heinz Remmers ist seit 1992 als Solarunternehmer tätig. Zu Beginn mit der Planung und Montage von Solaranlagen sowie der Produktion von Solarthermie-Kollektoren. Seit 1996 dann parallel unter dem Namen Solarpraxis mit eigenen Fachartikeln, Buch- und Zeitschriftenverlag und dem bis heute aktiven Solarpraxis Engineering. Zu den erfolgreichen Gründungen zählen auch die nun von namhaften Partnern gemachte pv-magazine Group und die Konferenzserie „Forum Solar Plus“. Neben Solarpraxis Engineering sind heute Entwicklung, Planung, Errichtung und Betrieb von Solaranlagen als „IPP“ im Fokus der Aktivität. Zudem betreibt er aktive politische Arbeit im Rahmen des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft (bne). Mehr hier: https://www.remmers.solar/ueber-mich/

Die Blogbeiträge und Kommentare auf www.pv-magazine.de geben nicht zwangsläufig die Meinung und Haltung der Redaktion und der pv magazine group wieder. Unsere Webseite ist eine offene Plattform für den Austausch der Industrie und Politik. Wenn Sie auch in eigenen Beiträgen Kommentare einreichen wollen, schreiben Sie bitte an redaktion@pv-magazine.com.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.

Das EEG war ein wirkliches revolutionäres und innovatives Gesetz. Dank all denen, die es entwickelt und vor allem politisch durchgesetzt haben. Allem voran den allzu früh verstorbenen Hermann Scheer.

Ein wenig Kritik, ohne Vorwurf, sollte trotzdem sein. Wo wären wir heute, wenn damals schon die Speicherproblematik mit in das Gesetz Einzug gefunden hätte. Klar die Technologien dafür sind erst jetzt, auch Dank China verfügbar. Aber die „PV-Delle“ 2012 + wäre vielleicht nicht so tief geworden und wir hätten in Europa eine Batterieindustrie. Geschichte. Wichtig wäre jetzt, dass das Speicherthema nun endlich wirklich im EEG umfassend und dauerhaft ankommt.

Manfred Uhlig schreibt.

Ein wenig Kritik, ohne Vorwurf, sollte trotzdem sein. Wo wären wir heute, wenn damals schon die Speicherproblematik mit in das Gesetz Einzug gefunden hätte

@ Manfred Uhlig

Und wo wären wir heute wenn das EEG nicht den Ko Schlag hätte weg stecken müssen, wie H.J. Fell die bekannte Ermächtigungsverordnung von 2010 nennt.

Siehe hier unter Auswirkungen, wo die EE quasi als Überschuss an die Börse verbannt wurden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ausgleichsmechanismusverordnung

Bis 2009 war die Welt noch in Ordnung macht der Ex Chef von Fraunhofer mit der Grafik im folgenden Video deutlich.

https://www.youtube.com/watch?v=VjN_J3QA3RI

Ab 2010 kam das EEG Konto. Und von da an gilt „Je mehr die EE die Strompreise senken, desto höher werden die Milliarden die der Staat auf dem EEG Konto ausgleichen muss. Und die Opposition meint die Energiewende würde unbezahlbar. Das ist aber auch nur wenig Kritik, gemessen an dem, wie sich das EEG trotzdem behauptet hat, und diese Bremsklötze mit den zunehmenden Speichern nun systematisch selbst aus dem Wege räumt.