Seit 2023 reduziert sich jedes Jahr der Zahlungsanspruch von Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit EEG-Vergütung bei auftretenden Negativstunden (EEG §100 Abs.1; §3 Nr.42a EEG). In diesem Jahr ist dies weiterhin bei drei aufeinanderfolgenden Stunden der Fall. Ab 2027 sinkt nach geltendem EEG der Zahlungsanspruch für all diese Anlagen null, wenn der Sportmarktpreis für die Dauer von mindestens einer Stunde negativ ist (§51 Abs. 1 EEG). Allerdings gibt es in der Politik Bemühungen, diesen Zeitpunkt vorzuziehen.

Denn über die letzten Jahre ist die Anzahl der Stunden, an denen der Strompreis an der Börse negativ ist, immer weiter gestiegen. Ursache dafür ist hauptsächlich die Überproduktion von Energie an Zeitpunkten, an denen das Angebot höher ist als die Nachfrage, was zumeist mit Phasen zusammenhängt, in denen Photovoltaik- oder Windkraftanlagen auf Hochtouren produzieren. Dabei stellt sich für Betreiber die Frage, ob man mit einer technischen Optimierung, etwa bestimmten Ausrichtungen oder Neigungswinkel der Photovoltaik-Anlage den Einfluss der auftretenden Negativstunden auf die eigenen Erlöse verringern oder vielleicht ganz vermeiden kann.

Analyse Auftreten und Verteilung von Negativstunden

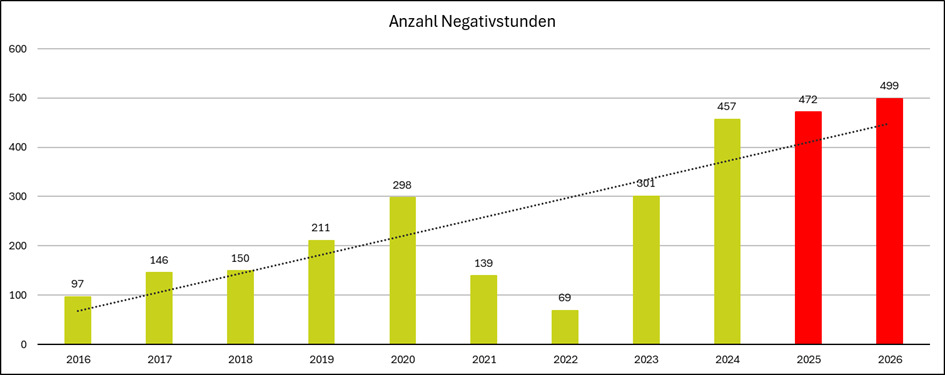

In einem ersten Schritt muss die Entwicklung der Häufigkeit sowie der Häufigkeitsverteilung von Negativstunden historisch und zukünftig eingeordnet werden. Abbildung 1 zeigt die historische Entwicklung der Negativstunden in den letzten acht Jahren in grün.

Grafik: Kumandra Energy

Die rot markierten Balken illustrieren die extrapolierte Entwicklung des Negativstundentrends für die Jahre 2025 und 2026. Langfristig erwarten wir, dass sich der Stromverbrauch an das Überangebot anpassen wird. Verschiedene Maßnahmen wie dynamische Stromtarife, der Ausbau von Speichern, die Optimierung und der Ausbau der Netze sowie die Sektorenkopplung werden ihre Wirkung zeigen. Daher wird sich der Trend zunehmender Negativstunden ab 2027 voraussichtlich nicht weiter fortsetzen.

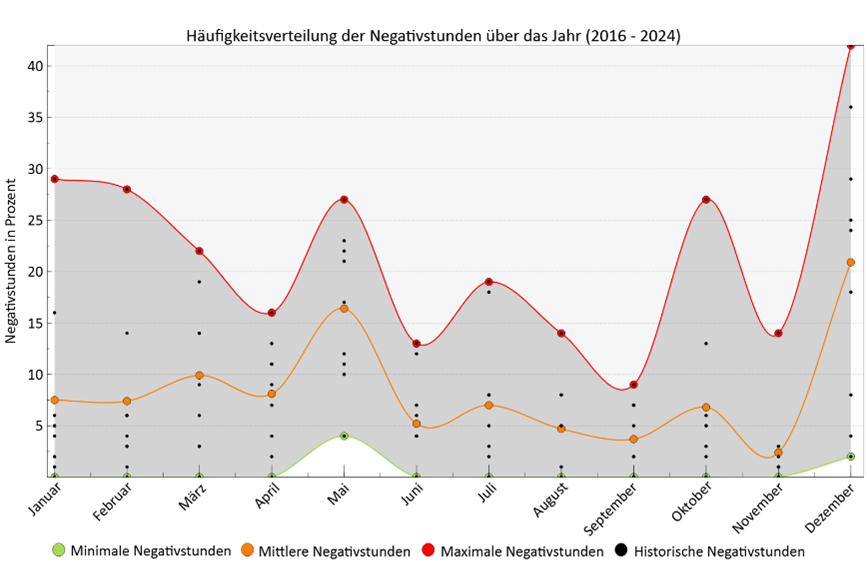

Abbildung 2 zeigt den Verlauf der Negativstunden über das Jahr. Bei Betrachtung der Mittelwert-Kurve fällt auf, dass die Monate Mai und Dezember besonders stark von Negativstunden beeinträchtigt werden.

Grafik: Kumandra Energy

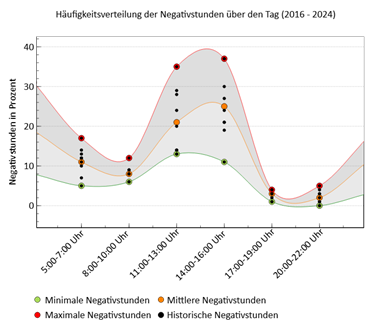

Abbildung 3 zeigt die Verteilung der Negativstunden in dem für die Solarstrom-Produktion relevanten Zeiträumen. Für die Abbildung wurden die Daten im Zeitraum von Januar 2016 bis Dezember 2024 berücksichtigt. Erwartungsgemäß ergibt sich eine Häufung der Negativstunden zwischen 11 und 16 Uhr. Der in Abbildung 3 dargestellte Prozentsatz zeigt die Relation der aufgetretenen Negativstunden zu den jährlichen Negativstunden.

Grafik: Kumandra Energy

Analyse der Varianten

Wie sich die Verteilung der Negativstunden auf die Erträge und Erlöse von Anlagen in den verschiedenen Anlagenkonfigurationen auswirkt, wird nun im Folgenden beschrieben. Zur Beantwortung der Frage, ob man mit einer technischen Optimierung, also einer bestimmten Ausrichtung oder Neigung der Photovoltaik-Anlage den Einfluss der auftretenden Negativstunden verringern oder vermeiden kann, haben wir insgesamt neun verschiedene Varianten betrachtet. Alle Varianten sind hierbei mit einer Leistung der Anlage von drei Megawatt an einem spezifischen Standort in Oberbayern simuliert und es wurde der stündliche Energieertrag ausgelesen. Alle Anlagen sind mit denselben bifazialen Modulen ausgestattet. Die durchgeführten Simulationen sind gutachterfähig und erfolgten mit PVCase & PVSyst unter Berücksichtigung der neuesten SolarGis Einstrahlungsdaten (1994 – 2023). Nach einer internen Nutzwertanalyse entschieden wir uns für SolarGis als Anbieter der Wetterdaten.

Im nächsten Schritt wurden die individuellen Produktionsprofile der einzelnen Varianten den historischen negativen Stunden gegenübergestellt. Negative Strompreise werden ab der ersten Stunde berücksichtigt, entsprechend der Regelung, die ab 2027 gelten soll. Falls eine Negativstunde auftritt, gilt die zu dieser Stunde produzierte Energie als verloren/nicht vergütbar. Daraufhin wurde die vergütbare Energiemenge der verlorenen Energiemenge gegenübergestellt. Als Ergebnis erhält man die nicht-vergütete Energiemenge in Prozent sowie auch als spezifischen Energieertragsverlust (in Kilowattstunde/Kilowattpeak). Unsere Analyse bezieht sich dabei auf die bis Ende Dezember 2024 verfügbaren Daten.

In Tabelle 2 wurde die mögliche Erzeugung der jeweiligen Varianten aufgelistet. Dabei erzeugen die Tracker-Anlagen mit Abstand die meiste Energie und die Ost-/West-Anlagen am wenigsten.

Im Jahr 2024 haben nach unserer Analyse die Varianten Ertragseinbußen durch Negativstunden in der Höhe von 150 bis 215 Kilowattstunde pro Kilowattpeak verbucht. Solche Ertragseinbußen sollten unbedingt in den Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Anlagenbetreiber und finanzierenden Banken berücksichtigt werden.

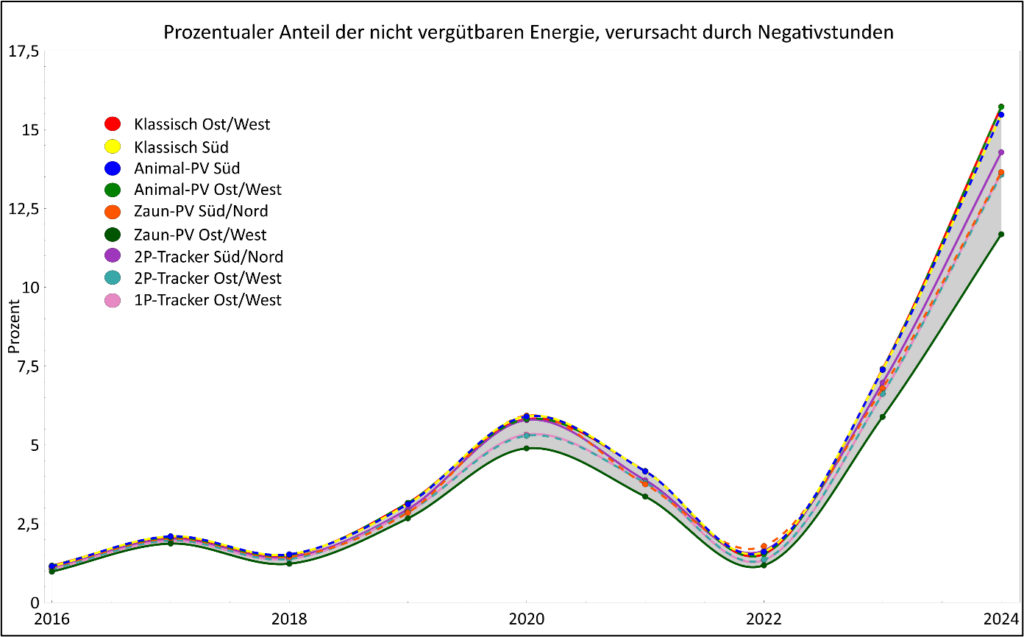

Abbildung 5 zeigt historisch, wie stark die einzelnen Varianten durch die Negativstunden beeinflusst wurden. 2016 bis 2019 hätte die nicht-vergütete Energiemenge aufgrund von Negativstunden üblicherweise zwischen 1,5 und 3 Prozent der erzeugten Energie betragen. Seit 2020 – mit Ausnahme der Zeit der Energiekrise – ist festzustellen, dass der prozentuale Anteil an nicht verfügbarer Energie auf bis zu 16 Prozent gestiegen ist. Dieser Faktor wird somit nun maßgeblich für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Projekten.

Grafik: Kumandra Energy

Mit steigenden Negativstunden ist festzustellen, dass sich zwischen den verschiedenen Varianten auch größer werdende Unterschiede ergeben. Zum Beispiel waren im Jahr 2024 Ost-West ausgerichtete Zaun-Photovoltaik-Anlagen am wenigsten stark beeinträchtigt (11,91 Prozent des Gesamtertrags), während Freiflächenanlagen mit einer Ost-West-Ausrichtung am stärksten (15,97 Prozent des Gesamtertrags) beeinträchtigt sind. Nach Süden ausgerichtete Photovoltaikanlagen sind mit 15,74 Prozent beeinträchtigt (siehe Tabelle 2).

Obwohl die Varianten ähnlich stark von den Negativstunden betroffen sind, hat jede Option je nach den örtlichen Gegebenheiten ihre eigenen Vor- und Nachteile. Eine Entscheidung über die Ausrichtung der Anlage kann daher nicht allein auf der Vermeidung von Negativstunden basieren. Zusätzlich müssen folgende Einflussfaktoren berücksichtigt werden:

- Möglichkeiten zur Erhöhung des spezifischer Energieertrags (Modultechnologie & Nachführsysteme)

- Möglichkeiten zur Optimierung des Netzverknüpfungspunkts (Abstand zur Fläche, zugesagte Netzanschlussleistung und Überbauung)

- Möglichkeiten zur Reduktion von Investitionskosten und Betriebskosten der Systeme

- Flächenbedarf der Systeme (Pachtkosten)

Grafik: Kumandra Energy

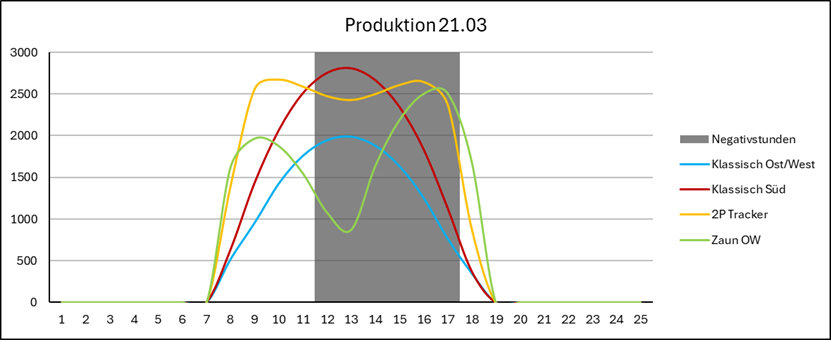

Die Frage aus der Einleitung kann man mit einem Nein beantworten. Nur aus dem Gesichtspunkt „Vermeidung von negativen Strompreisen“ lässt sich kein klarer Vorteil in der Vermarktung erreichen. Der Grund dafür ist der Zeitraum, in dem die meisten Negativstunden auftreten. Aus den Daten ergibt sich der Zeitraum für die meisten Negativstunden von 11:00 bis 16:00 Uhr, das Problem hierbei ist, dass auch Photovoltaik-Anlagen in diesem Zeitraum die höchste Produktion haben und das unabhängig ihrer Ausrichtung oder Technologie. Dieser Effekt ist in Abbildung 5 nochmals beispielhaft veranschaulicht.

Über die Autoren

Moritz Moser (links) ist seit 2024 Teil von Kumandra Energy und seit 2025 als Werkstudent für Energietechnik tätig. Durch sein Studium der Energie- und Gebäudetechnik an der Technischen Hochschule Rosenheim sowie seine praktische Tätigkeit bei Kumandra Energy hat er ein tiefes Verständnis für die technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen moderner Photovoltaik-Anlagenkonfigurationen entwickelt.

Moritz Moser (links) ist seit 2024 Teil von Kumandra Energy und seit 2025 als Werkstudent für Energietechnik tätig. Durch sein Studium der Energie- und Gebäudetechnik an der Technischen Hochschule Rosenheim sowie seine praktische Tätigkeit bei Kumandra Energy hat er ein tiefes Verständnis für die technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen moderner Photovoltaik-Anlagenkonfigurationen entwickelt.

Christian Mayr (rechts), seit 2023 Geschäftsführer von Kumandra Energy, verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich erneuerbarer Energien und der Netzplanung. In seiner Karriere hat er bereits in führenden Positionen bei international agierenden Unternehmen gearbeitet und bringt ein umfassendes Fachwissen in die Themengebiete Wirtschaftlichkeit und Systemoptimierung ein. Kumandra Energy hat sich auf innovative Lösungen für die Planung, Optimierung und Umsetzung von Photovoltaik-Anlagen spezialisiert und setzt Maßstäbe in der Entwicklung nachhaltiger Energiekonzepte. https://www.kumandra-energy.de/

Die Blogbeiträge und Kommentare auf www.pv-magazine.de geben nicht zwangsläufig die Meinung und Haltung der Redaktion und der pv magazine group wieder. Unsere Webseite ist eine offene Plattform für den Austausch der Industrie und Politik. Wenn Sie auch in eigenen Beiträgen Kommentare einreichen wollen, schreiben Sie bitte an redaktion@pv-magazine.com.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.

Hochinterressant. Leider ist die Auflösung von Tabelle 2 so schlecht, dass die praktisch kaum lesbar ist. Vielleicht kann man eine höher aufgelöste Grafik verlinken oder die Tabelle in HTML umsetzen?

Negativstunden von 150 bis 215kWh je kWp sollten Banken berücksichtigen….

Wo ist die Rechnung der Börsenpreise über EEG Vergütung?

Solche pauschalen Aussagen sind doch echt gefährlich. Auch steht die Frage im Raum ob hier Ost West Anlage in Norddeutschland mit Süd Anlage in Bayern verglichen wird .

Warum verliert Ost West mehr als Süd wenn die Mittagszeit der Peak ist und dann der Börsenpreis 0 tendiert?

Wurden die Ergebnisse fachlich geprüft?

Danke für die Antworten

Das ist wohl so gemeint, dass Süd vs Ost/w quasi gleich sind.

z.b. 20m2 Flaeche mit 250kwp nach Süden erzeugen mehr Strom,

aber werden auch öfters ausgestellt.

10m2 Ost und 10m2 west, erzeugen weniger aufgrund ausrichtung,

werden aber seltener abgestellt. Können so den Nachteil der

Ausrichtung und geringeren kwp ausgleichen.

im Endergebnis werden von den installierten 5000 kwp (20m2 )*250 jeweils

nur 80,3% vergütet. also Geld für 4015 kwp. 19,7% fehlen.

Guten Tag Gernot, vielen Dank für dein Interesse an unserem Artikel. Mittlerweile wurden die Grafiken aktualisiert und sollten nun besser zu lesen sein. Wenn es noch immer Probleme geben sollte, darfst du dich gerne bei mir melden, dann lassen wir dir die Grafik zukommen.

Viele Grüße

Sophia von Kumandra Energy

Hallo H.,

Vielen Dank für Ihren interessanten Gedanken! Zu Ihrem ersten Punkt ist zu sagen, dass mögliche Auswirkungen von eventuellen geopolitischen Konflikten in einer reinen Mengenanalyse, wie sie im Artikel beschrieben ist, nicht abgebildet werden können. Natürlich aber können das essenzielle Faktoren sein, die es im spezifischen Fall genauer zu betrachten gilt. Noch kurz zu ihren anderen beiden Punkten. Wie im Artikel beschrieben: „Alle Varianten sind hierbei mit einer Leistung der Anlage von drei Megawatt an einem spezifischen Standort in Oberbayern simuliert…“. Zu ihrem letzten Punkt können sie sich gerne mit der letzten Grafik genauer auseinandersetzen, hier werden unsere Ergebnisse verbildlicht.

Viele Grüße

Sophia von Kumandra Energy

Verzeihung Herr Schulze Pröbsting,

der vorherige Kommentar meinerseits war natürlich an Sie gerichtet.

Hier nun noch ein paar Gedanken zu dem Beitrag von H.

Bei kleineren Anlagen ist es natürlich auch eine gute Lösung, unter den 250 kWp zu bleiben. Bei größeren Anlagen im Megawattbereich muss man alleine aufgrund der CAPEX-Kosten differenzieren, ob es aufgrund der niedrigeren Errichtungskosten pro kWp nicht wirtschaftlich sinnvoller wäre.

Letztlich hängt die optimale Konfiguration immer von den individuellen Gegebenheiten und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab.

Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag zur Diskussion!

Sophia von Kumandra Energy

Vielen Dank für diesen spannenden Artikel!

Ich habe dazu ein paar Fragen: Wie kommen Sie zu der Einschätzung, dass sich der Trend zunehmender Negativstunden ab 2027 voraussichtlich nicht weiter fortsetzt? Das Fraunhofer ISE sieht diese Entwicklung etwas anders. In der Studie „Neues Strommarktdesign für die Integration fluktuierender Erneuerbarer Energien“ heißt es:

„Gegenüber dem Ausgangsjahr 2020 treten im Basisszenario im Jahr 2030 vermehrt negative Strompreise auf, die im Jahr 2040 des Basisszenarios noch häufiger vorkommen und erst im Jahr 2050, unter anderem aufgrund des extrem starken Ausbaus von Flexibilitäten (u. a. Elektrolyse, Stromspeicher), wieder seltener auftreten.“

Über eine Quellenangabe zu Ihrer Einschätzung würde ich mich sehr freuen!

Was mir in Abbildung 5 auffällt: Der Lastgang von Ost-/West- und Südausrichtung zeigt keine zeitliche Verschiebung. Meines Wissens nach müsste die Ost-/West-Ausrichtung ca. eine Stunde früher anfangen zu produzieren und eine Stunde später enden. Könnte das an der Simulation mit PVCase & PVSyst liegen? Diese geben meist nur Stundendaten aus und könnten dadurch ungenau sein. Es wäre spannend zu wissen, in welchem Zeitintervall die Daten erfasst wurden – besonders, da die Morgen- und Abendstunden wirtschaftlich besonders wertvoll sind.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung!

Guten Tag Frau Haas, vielen Dank für Ihre fundierte Frage und Ihre Hinweise!

Zur ersten Frage: Die zukünftige Entwicklung von Negativstunden ist in der Tat schwer vorherzusagen, da sie von einer Vielzahl marktwirtschaftlicher und regulatorischer Faktoren beeinflusst wird. Unsere Einschätzung basiert auf aktuellen Trends in der Gewerbe- und Industriebranche, insbesondere auf der steigenden Nutzung flexibler Lasten, Speichersysteme und optimierter Erzeugungsstrategien. Zudem fließen wirtschaftliche Entwicklungen, technologische Fortschritte und politische Rahmenbedingungen in unsere Analyse ein. Natürlich gibt es auch alternative Szenarien, wie beispielsweise die Betrachtungen des Fraunhofer ISE zeigen.

Zum zweiten Punkt: Sie haben absolut recht mit Ihrer Beobachtung. Die zeitliche Verschiebung der Erzeugung bei Ost-/West-Anlagen ist grundsätzlich gegeben. In unserer Darstellung tritt dieser Effekt weniger deutlich hervor, da die gewählte Jahreszeit (Frühling) dies ebenfalls beeinflusst. In unveröffentlichten Diagrammen für den Sommer ist dieser Unterschied klarer zu erkennen. Zudem gibt es eine kleine Schwäche in der grafischen Darstellung: Wenn man genau hinsieht, sieht man, dass die Kurven zwischen 6-7 Uhr und 19-20 Uhr unterbrochen wird. Das liegt vermutlich daran, dass die Produktionswerte in diesen Zeitfenstern überlappen und aufgrund des Maßstabs nicht sauber getrennt dargestellt werden konnten. Der Effekt ist allerdings in den absoluten Zahlen nachvollziehbar, wenn auch insgesamt gering.

Vielen Dank für Ihre aufmerksame Analyse und das Interesse an unserer Studie – wir schätzen den fachlichen Austausch sehr!

Viele Grüße

Sophia von Kumandra Energy

Wie ist den der Stand bei Ost West Dachanlagen mit IBN januar 25, bekommen die noch die Marktprämie bei neg. Strompreisen? Beste Grüße

Dieser solare Super-GAU! Unfassbar! Wer ist Schuld daran ?

Wahrscheinlich wieder der/die arme Herr/Frau „Niemand“ .

Niemand kam zu Tode…

Niemand wurde verletzt…

Niemand kam zu Schaden…

Es konnte Niemand als schuldige(r) ermittelt werden…

Die unbk. Person „Niemand“ hat echt viel Pech…..

….. Schmerz beiseite.

Die Schneeflocken-Energiewende ist aus meiner Sicht doch viel individueller , als ich dachte . Ich jedenfalls traue mich nicht mehr, meiner Bekannten eine PV-Anlage mit Batteriespeicher zu empfehlen. Nicht dass Sie auch noch einen unsteuerbaren Batteriespeicher eingebaut bekommt.

Trotzdem ist EE-Strom – Integration in die Marktwirtschaft ein universales Thema.

Eventuell werden die Konzepte doch besser lokal erarbeitet und umgesetzt. Oberbürgermeister könnten selbständig städtische Anleihen mit zum Beispiel 100 Jahren Laufzeit ausgeben , und damit Quartier -Wasserstoffspeicher und – Elektrolyseanlagen finanzieren. Die Verzinsung könnte variabel zwischen 0 % und 4 % pro Jahr tendieren , je nach Gewinnanfall.

Wasserstoff ist zwar gefühlt schon im Hospiz für EE-Ideen ohne Zukunft, aber Totgesagte leben bekanntlich am längsten….

Man muss die Energiewende mindestens als ein 100 Jahre -Arbeits- und Aufgabenfeld verstehen. Es ist nicht möglich innerhalb von ein paar Jahren eine fertige EE-Infrastruktur hinzustellen, und diese dann Jahrzehnte unangetastet zu lassen. Vielmehr ist die Energiewende ein beständiges erneuern , hinzufügen, verbessern und abbauen. Als Lohn winkt immerhin die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Und vermutlich das Staunen und der Respekt der Menschen für die EE-Pioniere unserer Zeit, welche in 100 Jahren leben werden.

Hallo C.M.,

wir verstehen, dass es sich bei der Energiewende auch um ein sehr emotionales Thema handelt. Die Energiewende ist tatsächlich ein Prozess geprägt von Erneuerungen, Ergänzungen, Verbesserungen und Entfernungen. Deswegen gibt jeder Einzelne von uns jeden Tag sein Bestes, um innovative Lösungen zu finden.

Viele Grüße

Sophia von Kumandra Energy

C.M. schrieb:

„Man muss die Energiewende mindestens als ein 100 Jahre -Arbeits- und Aufgabenfeld verstehen“

Das ist absolut korrekt.

Allerdings ist es leider so, dass die derzeitige Strategie eher auf ein 100Jahre Verzögerungspaket hinausläuft. Man kann 100 Jahre weiterentwickeln und dann in 100 Jahren schon ein einziges Solarpanel installiert haben, dann aber auch eines dass dem Stand der Technik nach Ablauf der 100 Jahre entspricht, Oder aber man kann im Eiltempo alte (Fossilbrennstoff-)Zöpfe abschneiden und mit Technik von heute ersetzen. Man müsste nur wollen und daran hapert es wohl.

Wasserstoff wird irgendwann wichtig, wenn wir in eine Region kommen, wenn wir echte Überschüsse haben, und nicht nur Verdrängung von Erneuerbaren durch fossile Brennstoffe.

Wenn wir Wasserstoff einsetzen, dann wäre es sehr wichtig, damit heute schon anzufangen, im kleinen Maszstab und von dort weiterentwickeln. Und zwar dort, wo wir Wasserstoff aus Kohle+Wasser oder Erdgas herstellen.

Erstaunlicherweise bewegt sich da gar nichts in Richtung Reduzierung, sondern statt dessen massiver Ausbau der Methan-Dampfreformierung mit Anstieg der Emissionen und massiven Fördermitteln in Höhen, von denen die Erneuerbaren nur träumen können (getarnt als Wasserstoffinfrastruktur und Emissionsabscheidung, bei der Elektrolyse ist kein CO2 abzuscheiden).

Kurz wir sind mitten in einer versuchten Wende von einer Form der Fossilbrennstoffnutzung zu einer anderen Form der Fossilbrennstoffnutzung und das wird in keinem Fall noch 100 Jahre aufrecht zu erhalten sein, sämtliche Investitionen in diese Richtung sind dazu verdammt, vom Steuer-/Rechnungszahler schlussendlich kostenpflichtig entsorgt zu werden und auch die (verbliebenen) Investoren ohne direktes Wahlrecht werden dabei auf der Strecke bleiben.

Wie ist den der Stand bei Ost West Dachanlagen in der direktvermarktung [220kwp] mit IBN januar 25, bekommen die noch die Marktprämie bei neg. Strompreisen? Beste Grüße

Ganz nette Auswertung, haben wir auch schon gemacht. Aber wenn, dann bitte alles beleuchten oder zumindest die Schwächen der Modellierung beschreiben. Beispiele, wo die Modellierung hinkt und falsche Schlüsse ziehen lässt (und zwar nicht zu vernachlässigen):

1. Ihr nehmt die historischen Einstrahlungsdaten von 3 Jahrzehnten um stundenscharf Erträge zu rechnen und legt sie neben die Spotpreise des Jahres 2024. Das vernachlässigt die nicht zu vernachlässigende Wechselwirkung zwischen Strompreis und Wetter komplett. Beispiel: Sommertag Stunde X hatte über 30 Jahre meist sehr gute Einstrahlung (hohe Erträge), in 2024 hatte es aber deutschlandweit Regen und dadurch gute Preise => Modell nimmt also eine gute Einstrahlung bei gleichzeitig guten Preisen an. Wäre 2024 das Wetter aber so gewesen wie in den letzten 30 Jahren, wäre der Preis vermutlich deutlich tiefer gewesen. => Interessant also die Zahlen mit einer Ertragssimulation auf Bais der 2024er Einstrahlung zu rechnen und zu vergleichen.

2. Da die gezielten Abregelungen bei negativen Preisen den Profilwert der PVA faktisch erhöhen, erzielt man zwar weniger kWh, aber mehr Umsatz pro kWh.

Beispiel: Man regle 10% aufgrund negativer Preise in einem Zeitraum ab. Die verbleibenden 90% der kWh haben dadurch einen z.B. 8% höheren Preis je kWh. Es fehlen also mitnichten 10% des Umsatzes. Alles eine Sache der Vermarktung…

3. Gleichzeitig (Marktprämienmodell angenommen) wird der MWSolar durch die negativen Preise bei hoher Erzeugung in diesen Stunden nach unten gedrückt und die Marktprämie der Anlage steigt. Man selbst hat die negativen Preise aber nicht mitgenommen.

Es lohnt sich gut beraten zu sein Gern geschehen.

Gern geschehen.

Ich kann dieser Studie nicht trauen. – —>

Nachdem mir in dem einen Diagramm (Häufigkeit der Negativ-Stunden über das Jahr) auffiel, dass ein Riesen-Unterschied zwischen Ende Dezember und Anfang Januar (also für den praktisch gleichen Tag) dargestellt wird,

gehe ich davon aus, dass geschlampt und/oder manipuliert wurde !

@Wolf: Nein das ist richtig. Die 2. Dezemberhälfte hat in der Regel tiefe Preise da die ganze Industrie Weihnachtspause macht (Verbrauch tief) und es häufig gute Winderzeugung hat. Im Januar (Grafik zeigt ja Monatssummen) läuft wieder alles normal.

Hallo Merlin B,

vielen Dank für das Hinweisen auf diese wichtigen Punkte. Unser Fokus lag darauf, das Verhalten von Standard-Anlagen in einem typischen Jahr unter verschiedenen Preisen des Strommarktes zu analysieren. Die Umsatzberechnung in Euro haben wir bewusst nicht vorgenommen, da die Witterungsbedingungen – insbesondere in Bezug auf Punkt 1 – eine erhebliche Unsicherheit mit sich bringen würden. Auch dein zweiter Punkt ist absolut nachvollziehbar, aber es fallen auch nicht vergütbare Kilowattstunden an. Der Schritt hin zur Betrachtung des erwarteten nominalen Umsatzes wurde in unserer Studie jedoch noch nicht gegangen. Bezüglich der Direktvermarktung: Sie haben recht, das betrifft speziell Anlagen unter 100 kWp. Größere Anlagen müssen durch den Direktvermarkter geregelt werden, wobei es vorkommen kann, dass der Direktvermarkter nicht immer entsprechend agiert.

Auch das Thema Beratung ist uns bewusst. Genau aus diesem Grund setzen wir uns intensiv mit diesen Herausforderungen auseinander.

Vielen Dank für Ihre wertvollen Anmerkungen!

Sophia von Kumandra Energy

@ paul Heinrich

Ab Freitag kann es sein das bei negativem Strompreis niemand mehr Vergütung bekommt allerdings wird die entgangene Vergütung im Anhang des 20.Jahres angehangen.

Wenn ich es richtig gelesen habe, wird aber die angehängte Zeit mit dem Faktor 0,5 multipliziert, somit also halbiert.

Die Grundannahme ist schon falsch. Dass die Schwankungen durch den Ausbau von speichern abnehmen werden, wird sich sicher nicht so darstellen. Um meine 6000 Zyklen zu finanzieren, muss ich schon mal 8 Cent rechnen, dann noch ein Wirkungsgrad von 80 bis 90%. Und schließlich bin ich keine Wohltäterin, die nur auf eigene Kosten für andere die Preise glätten will. Nein danke Deshalb muss im Gegenteil sogar noch ein Cashflow von 20% herauskommen, damit ich überhaupt in Speicher investiere. Denn der Speicher ist letztlich ein Verschleißteil, das irgendwann aufgebraucht ist, anders als andere Kapitalanlagen. Und ich spreche aus Sicht aller Investoren. Somit muss die Differenz / spread locker 40 Cent sein, sonst wird die Speicherkapazität nicht ausgebaut. Da werden sich die Kunden und Politik noch umkucken, dass sie dachten, irgendwer wird seine Speicher zur Verfügung stellen und immer günstige Energie bereitstellen. Mein Kommentar ist übrigens auch urheberrechtlich geschützt. Wenn Sie eine Kooperation wünschen… Ich erlaube die Nutzung des Kommentars gegen eine Gebühr von 20 Euro pro Monat.

Deshalb muss im Gegenteil sogar noch ein Cashflow von 20% herauskommen, damit ich überhaupt in Speicher investiere. Denn der Speicher ist letztlich ein Verschleißteil, das irgendwann aufgebraucht ist, anders als andere Kapitalanlagen. Und ich spreche aus Sicht aller Investoren. Somit muss die Differenz / spread locker 40 Cent sein, sonst wird die Speicherkapazität nicht ausgebaut. Da werden sich die Kunden und Politik noch umkucken, dass sie dachten, irgendwer wird seine Speicher zur Verfügung stellen und immer günstige Energie bereitstellen. Mein Kommentar ist übrigens auch urheberrechtlich geschützt. Wenn Sie eine Kooperation wünschen… Ich erlaube die Nutzung des Kommentars gegen eine Gebühr von 20 Euro pro Monat.

Guten Tag Frau Rosalinde Lojobs,

vielen Dank für Ihre ausführliche Einschätzung und Ihren differenzierten Blick auf das Thema. Wir verstehen absolut, dass Investitionen in Batteriespeicher gut durchgerechnet sein müssen und dass Renditeerwartungen sowie Betriebskosten eine entscheidende Rolle spielen. Es ist nachvollziehbar, dass sich Investoren nur dann für Speicherlösungen entscheiden, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen.

Unserer Einschätzung nach gibt es derzeit Anreize für Early Adopters, insbesondere da die Preise für Batteriespeicher weiter sinken. Natürlich bleibt es eine individuelle Entscheidung, ob und wann sich eine Investition lohnt.

Hinsichtlich der Marktentwicklung glauben wir, dass Speicher langfristig eine stabilisierende Wirkung auf die Preisbildung haben könnten – auch wenn dies nicht kurzfristig und in jedem Szenario der Fall sein muss. Wie man das nun aber bewertet, bleibt jedem individuell überlassen.

Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag zu dieser Diskussion!

Sophia von Kumandra Energy

Ich zitiere Rosaline Lojobs:

„Mein Kommentar ist übrigens auch urheberrechtlich geschützt. Wenn Sie eine Kooperation wünschen… Ich erlaube die Nutzung des Kommentars gegen eine Gebühr von 20 Euro pro Monat.“

Sofern ihr Kommentar eine Schöpfungshöhe erreicht hat, ja. Ich denke Mal das in diesem Fall niemand mit Ihnen kooperieren möchte.

Was möchten Sie mit dieser Anmerkung erreichen?

Kommt ziemlich arrogant daher.

Aber um beim Thema zu bleiben, Sie haben natürlich Recht, dass Speicheranlagenbetreiber entsprechend Gewinne erwirtschaften müssen um Anteilseigner, Investoren und co. Bei der Stange zu halten. Als Samariter tritt keiner im Energiemarkt auf.

VG

Blaine

Mir fehlt völlig die Tatsache, dass co-location Speicher so im Preis gefallen sind, dass es sich mit jedem weiteren Zubau und insofern grundsätzlich anbietet, jeden Solarpark mit Grünstromspeicher zu bauen. Damit entfallen alle Ideen der bauartbedingten Verschiebung von Lastspitzen und es geht simpel um eine Optimierung der Deckungsbeiträge bei minimaler Einspeisevergütung, um die Energiewende bezahlbarer zu machen. Das wird vermutlich zwischen 2-p-Trackern und klassisch-süd-Aufständerung entschieden werden. Natürlich beide mit Kurzzeitspeichern, um alle negativen Preiszonen zu umschiffen und minimalem Aufwand ins Netz zu liefern.

Guten Tag Herr Schnitzer,

vielen Dank für Ihre wertvolle Einschätzung! Sie haben absolut recht, dass der Preisrückgang bei Co-Location-Speichern eine spannende Entwicklung ist und zunehmend an Bedeutung gewinnt. Aktuell beobachten wir genau diese Entwicklungen am Markt, und es gibt viele interessante Diskussionen darüber, inwiefern Speicherlösungen wirtschaftlich optimal integriert werden können.

Allerdings lag der Fokus unserer Studie auf einem anderen Aspekt, weshalb dieses Thema dort nicht im Detail behandelt wurde. Wir sind uns aber bewusst, dass es eine tiefere Analyse verdient – möglicherweise ein Thema für eine zukünftige Untersuchung oder einen eigenen Artikel.

Vielen Dank für Ihren spannenden Beitrag!

Sophia von Kumandra Energy

Sehr geehrter Merlin B,

Sie haben etwas zu schnell geschossen – vielleicht weil ich mich zu kurz fasste ?

Also, bei dem Diagramm handelt sichs um einen 8-Jahres-Mittelwert, was schon fast optimalste Glättung erwarten lässt –

da kann doch wohl beim besten Willen nicht mehr nachvollzihbar sein,

dass ein Schnitt von 42 zu 29 = 13 Stunden = über 30% innerhalb der Differenz von 24 h eintritt —

der -wie im gleichen Diagramm zu sehen- etwa gleich gross ist, wie von Jan – April (29 -17 = 12 Stunden) ?!

Ich hatte beruflich auch viel mit Diagrammen und Statistiken zu tun – und lernte dabei auch so manche Schlampereien, Irrtümer und Manipulationen kennen –

und der ?Irrtum? in dem von mir beanstandeten Diagramm muss jedem Praktiker sofort auffallen !

Guten Tag Wolf,

vielen Dank für die Erklärung Ihrer Anmerkungen unter dem Kommentar von Merlin B. Bei den dargestellten Werten in der thematisierten Grafik handelt es sich um eine monatliche Darstellung. Essenziell in der Grafik sind die Datenpunkte. Die Linie, welche die einzelnen Datenpunkte verbindet, dient der reinen Veranschaulichung. Ich hoffe, wir konnten hier zur Klärung beitragen.

Viele Grüße

Sophia von Kumandra Energy

Interessant, und verständlich, wenn man die Monatswerte als mittlere Werte für den jeweiligen Monat einordnet (oder in der Monatsmitte einzeichnet).

Für die Abbildung 3 mit den Tageswerten (und damit der Übergang des eines Tages zum nächsten Tag) sollte sich ein annähernd angeglichener Übergang der Werte (und der Steigungen der Kurvenlinien) darstellen?

Hallo „ehrlich und kompetent, wie Ihre Krankenkasse (+20% Beitragserhöhung seit 3 Jahren)“,

Danke für deine Frage! Du hast absolut Recht, die Linienführung sollte sich rein theoretisch ergänzen. In der veröffentlichten Abbildung 3 fehlen jedoch die Stunden von 00-02 Uhr, weswegen es auf den ersten Blick täuschen könnte.

Viele Grüße,

Sophia von Kumandra Energy

„Denn über die letzten Jahre ist die Anzahl der Stunden, an denen der Strompreis an der Börse negativ ist, immer weiter gestiegen. Ursache dafür ist hauptsächlich die Überproduktion von Energie an Zeitpunkten, an denen das Angebot höher ist als die Nachfrage, was zumeist mit Phasen zusammenhängt, in denen Photovoltaik- oder Windkraftanlagen auf Hochtouren produzieren. Dabei stellt sich für Betreiber die Frage, ob man mit einer technischen Optimierung, etwa bestimmten Ausrichtungen oder Neigungswinkel der Photovoltaik-Anlage den Einfluss der auftretenden Negativstunden auf die eigenen Erlöse verringern oder vielleicht ganz vermeiden kann.“

Dass man einfach Gas und Kohle zu diesen Zeiten aus dem Handel nimmt wäre ja undenkbar …

Warum wird eigentlich der Erlös von diesen Fossilbrennstoff-betriebenen Kraftwerken nicht auf Null reduziert in solchen Situationen?

„Warum wird eigentlich der Erlös von diesen Fossilbrennstoff-betriebenen Kraftwerken nicht auf Null reduziert in solchen Situationen?“

-> Weil deren Erlös ja bereits unter Null liegt.

Die Erlöse auf ‚Null‘ zu setzen würde diese Marktteilnehmer ja sogar besser stellen, ich denke es ist klar dass das niemand will.

-> Spezialfall KWKG-Anlagen, vielleicht meinst du die ? Aus dem gleichen Grund wie Bestands-EEG-Anlagen: Vertrauensschutz für die in der Vergangenheit getätigten Investitionen. Neue Anlagen bekommen auch dort keine Förderung mehr bei negativen Strompreisen.

@ Heiko Hildebrandt schreibt.

-> Weil deren Erlös ja bereits unter Null liegt.

Die Erlöse auf ‚Null‘ zu setzen würde diese Marktteilnehmer ja sogar besser stellen, ich denke es ist klar dass das niemand will.

@ Heiko Hildebrandt

Da sind Sie leider „weniger“ mit dem System vertraut als der Dirk Schiller. Denn wenn die Börsenpreise sinken, steigt die EEG Umlage, womit für die Fossilen die Differenz, sprich die Verluste kompensiert werden. Die „Nebelkerze“ EEG Konto lässt grüßen. Was den Staat jährlich Milliarden kostet. Und nicht nur das. Die Fossilen machen auch noch lukrative Geschäfte mit den negativen Preisen, die der Staat finanziert.

Schauen Sie mal hier: https://www.ee-news.ch/de/article/27409

Zitat:..Billig an der Börse Das steigende Angebot an erneuerbaren Energien – so beleuchtet die Studie – lässt die Preise am Spotmarkt der Strombörse sinken. Betreiber von konventionellen Kraftwerken, die ihren Strom schon lange vorher zu hohen Preisen verkauft haben und termingerecht liefern müssen, können ihren Gewinn aber noch steigern, indem sie den Strom nicht selbst erzeugen, sondern billig an der Börse kaufen. Ausgerechnet die schmutzigen Kraftwerke werden so zu Gewinnern der Energiewende. Zitat Ende.

Hallo zusammen,

Der Artikel müsste nochmal so lang sein.

Es geht schon weiter mit Gestehungskosten und den erzielten Preisen.

Wenn man sich die OstWest Zaun PV Anschaut ist diese sehr interessant, weil sie in der Früh und abends viel Stromliefert, nicht so viel wie 2P, aber die Kosten für Material und bau doch ein vielfaches günstiger ist.

Schade eigentlich…

Hallo Andreas, vielen Dank für deinen Kommentar!

Tatsächlich handelt es sich bei dem Artikel um eine stark zusammengefasste Version unserer Ergebnisse. Wir nehmen dein Feedback gerne auf und können vielleicht in der Zukunft noch weitere Ausführungen veröffentlichen.

Viele Grüße

Sophia von Kumandra Energy

Es fehlt die Betrachtung der Leistungsdichte pro Fläche. Da Module kaum noch was kosten, spielen Pacht und wenig von der Leistung abhängige Projektkosten eine größere Rolle. Daher hat auch Ost-West seine Berechtigung. Zäune mit 13 Metern Abstand fallen dann durch

Hallo FG,

Danke für deinen wichtigen Punkt! Wir sind ganz deiner Meinung, natürlich müssen für jedes Projekt die individuellen Rahmenparameter und Gegebenheiten vor Ort überprüft werden, um die Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Bei der im Artikel vorgestellten Analyse handelt es sich deswegen um eine technische Analyse und technischen Vergleich der Varianten.

Viele Grüße

Sophia von Kumandra Energy

Ich habe ein grundsätzliches Verständnisproblem. Nach meinem Wissensstand verringert sich bei negativen Börsenstrompreisen zwar die Marktprämie auf Null aber man bekommt für die erzeugten Kilowattstunden dennoch den Monatsmarktwert Solar vom Direktvermarkter vergütet. Selbst wenn die Anlage gleichzeitig abgeregelt wurde bekommt man eine Ausfallvergütung für die Menge kWh, die man erzeugt hätte vom Direktvermarkter ausbezahlt. Für meine Freiflächenanlage habe ich daher für 2024 einen Minderertrag (€) durch die negativen Börsenstrompreise von nur ca. 3% prognostiziert, obwohl ca. 15% der Stromproduktion (inklusive der virtuellem Produktion bei Abregelung) in Zeiten mit negativen Börsenstrompreise fielen. Liege ich hier falsch?