Die Europäische Union, heißt es in der Kurzstudie „Einführung eines umfassenden bundesweiten Solarstandards“ des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE, habe die Rahmenbedingungen schon definiert: „Der EU-Solarstandard sieht eine Solarpflicht für neue gewerbliche und öffentliche Gebäude ab dem Jahr 2026, für zu renovierende Nicht-Wohngebäude ab 2027, für neue Wohngebäude ab 2029 und für schon bestehende öffentliche Gebäude bis 2030 vor.“ Allerdings gebe es entsprechende Regelungen in Deutschland bislang erst auf Ebene einiger Bundesländer. Die Studie nennt hier Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg sowie Pläne für die kommenden Monate und Jahre in Bayern, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen (Stand: April 2024, Schleswig-Holstein hat im Juni eine Erweiterung seiner Solarpflichten eingeleitet). Die Bundesregierung hingegen habe sich im Koalitionsvertrag zwar zur Einführung eines Solarstandards verpflichtet, „bisher wurde dieser allerdings noch nicht umgesetzt“.

Vor diesem Hintergrund haben BUND, DUH, Germanwatch, NABU, WWF und der Umweltdachverband DNR das Fraunhofer ISE mit der Studie beauftragt. „Im Fokus“, so eine gemeinsame Mitteilung der sechs Organisationen, stand hierbei „die Frage, inwieweit vor allem Mietende von einem bundesweiten Solarstandard finanziell profitieren“. Das Ergebnis in Kürze: Sie tun dies auf jeden Fall, ebenso wie die Vermieter beziehungsweise Eigentümer von Mehrfamilienhäusern. Die Auftraggeber der Kurzstudie leiten hieraus eine klare Forderung ab: Die Bundesregierung müsse das, was nach Einschätzung der Umweltorganisationen ohnehin ihre EU-rechtliche Verpflichtung ist, nun unbedingt nachholen und mit dem geplanten „Solarpaket 2“ einen bundesweiten Solarstandard „noch in dieser Legislatur einführen“.

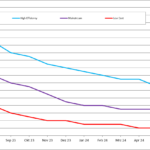

Die Kurzstudie (zum Download beispielsweise beim WWF verfügbar) hat drei Geschäftsmodelle für jeweils drei unterschiedliche Größenklassen von Mehrfamilienhäusern (3 bis 6 Wohnungen, 7 bis 12 sowie 13 und mehr Wohnungen) betrachtet und hierbei auch „unterschiedliche Nutzungskonzepte von Sektorkopplungstechnologien wie elektrische Wärmepumpen, Batteriespeicher oder Elektrofahrzeuge“ mit einbezogen. Die drei Geschäftsmodelle sind das bereits im EEG definierte Mieterstromkonzept, die mit dem „Solarpaket 1“ in das Energiewirtschaftsgesetz integrierte Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung sowie das von der EU für alle Mitgliedsländer geforderte, in Deutschland aber nicht umgesetzte Energy Sharing.

In der Juni-Ausgabe von pv magazine Deutschland finden Sie einen ausführlichen Beitrag zur Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung und den ersten – sehr gemischten – Reaktionen der Branche auf dieses neue Konzept. Der Artikel „Das muss sich noch zurechtruckeln“ ist auch online verfügbar (nur für Abonnenten).

In der Juni-Ausgabe von pv magazine Deutschland finden Sie einen ausführlichen Beitrag zur Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung und den ersten – sehr gemischten – Reaktionen der Branche auf dieses neue Konzept. Der Artikel „Das muss sich noch zurechtruckeln“ ist auch online verfügbar (nur für Abonnenten).

Wie groß der ökonomische Nutzen der Solarstromnutzung ist, hängt im Detail logischerweise nicht nur von der Wahl des Geschäftsmodells und der Gebäudegröße ab, sondern auch von Parametern wie etwa dem Stromverbrauch – vor allem dem Direktverbrauch des mit der Photovoltaik-Anlage erzeugten Stroms. In jedem Fall aber konnte das Autorenteam keine Konstellation ermitteln, in der nicht sowohl Bewohner als auch Eigentümer einen wirtschaftlichen Nutzen hatten. Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung und Energy Sharing, heißt es in den Handlungsempfehlungen der Studie, sollten hierbei ausgebaut werden. Erstere sei im Vergleich zur Mieterstromregelung „mit deutlich weniger Aufwand und Bürokratie für die Beteiligten verbunden“. Energy Sharing biete darüber hinaus noch mehr Möglichkeiten für die Bewohner, vor allem die Möglichkeit zur Investition in Photovoltaik-Anlagen an einem anderen Ort, wenn die Gegebenheiten vor Ort nicht passen.

Bei der Einführung eines bundesweiten Solarstandards, so eine weitere Empfehlung, sei die Beachtung von Mindestgrößen bedeutsam: Die Regelung „sollte so ausformuliert werden, dass möglichst die gesamte Dachfläche genutzt wird“. Zwar könne eine kleinere Anlage unter Umständen aus Sicht der Investoren – in der Regel also entweder der Gebäudeeigentümer oder externer Betreiber von Mieterstrom-Anlagen – höhere Renditen ermöglichen. Das aber sei für Bewohner beziehungsweise Mieter „sowie für die Energiewende von Nachteil“.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.

Während man bei Einfamilienhäusern häufig PV-Anlagen sieht, ist es bei Mehrfamilienhäusern nach wie vor die große Ausnahme. Hier wird eine Menge Potential verschenkt.

Mit Balkonkraftwerkem kann man eine Reihe Schwierigkeiten in Mehrfamilienhäuser umgehen, trotzdem bleibt das eine suboptimale Lösung mit eingeschränkter Wirtschaftlichkeit.

Für zukünftige Neubauten schreiben einige Bundesländer vor, dass die Dächer von Neubauten nachrüstfähig für Solaranlagen sein müssen. Einen richtigen Mehrwert bringt das erst, wenn die Dächer dann auch für Solaranlagen genutzt werden.

Bei Mehrfamilienhäusern mit zwei/drei Wohneinheiten ist das Messkozept für eine gesetzlich korrekte Abrechung doch so aufwendig, dass dies viele von der Investition abschreckt.

Ich denke, hier sollte ein wesentlich pragmatischer Ansatz gefunden werden, statt der viertelstündlichen Messung, die einen externen Dienstleister erforderlich macht und auch wieder bezahlt werden will.

Gibt es hierzu dann einfache Lösungen, die auch jetzt schon ohne die vielen Smart-Meter möglich sind?

Ich denke, diese Gebäude bieten ein erhebiches Potential hinsichtlich zur Verfügung stehender Dachfläche im Verhältnis zur Anzahl der Bewohner.